Se comía a sí mismo todos los días. Se mordía primero los codos para seguir con sus manos electivas, y dejaba para lo último el hígado hinchado. Sus esperanzas de hombre quedaron entre los incisivos y los molares. Su pequeño infinito se extinguió entre sus jugos gástricos. Su memoria era tan concisa y amplia que su pasado quedó como verde follaje, rumiando en ese cielo oscuro de las vísceras. Su conciencia, barbeada por glucosa, no sentía su anémico vacío.

Era tenaz, no cabe duda, dejó de darse cuenta de sus límites y ni por eso cambio de parecer. El amor a su persona lo nutria.

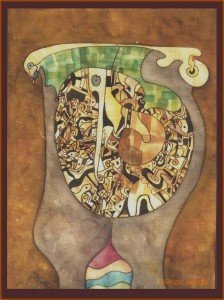

Sergio Astorga

Blog del autor