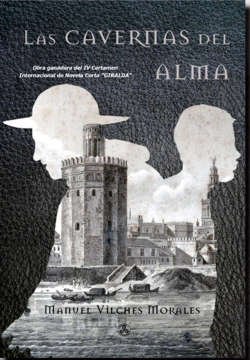

El martes 6 de octubre, a las 20.00 h, en La Carbonería (c/ Levíes, n.º 18, 41004 Sevilla), se presenta el libro Las cavernas del alma, de Manuel Vilches Morales; escritor extremeño al que conocí precisamente cuando recibió por esta obra el primer premio del IV Certamen Internacional de Novela Corta Giralda. Y Manuel me ha concedido el honor no solo de acompañarlo en la puesta de largo de esta historia junto a Rafael Velis, alma máter de Triskel Ediciones, sino de escribirle el prólogo.

Y es tarea difícil, esa de escribir un prólogo, pues uno intenta con sus palabras preliminares animar a la lectura del libro que vendrá después, destacar sus mejores cualidades sin desvelar ni adelantar acontecimientos. En el caso de Manuel Vilches mi recomendación es solo una. Sáltese el preámbulo y sumérjase directamente en su perfección formal y en la pulcritud de su lenguaje. Sienta el polvo y el calor del campo y escuche la voz de la luna. Descubra a un escritor que conoce la historia, que nos traslada a la época en que se desarrolla, que pone ante nuestros ojos la estructura de su sociedad y habla como debieron hacerlo sus protagonistas, que no son personajes sino personas de carne y hueso. Personas que sufren.

Con técnicas que parecen pictóricas, Manuel Vilches nos traza en claroscuro el caso de Francisco de Salazar, obispo de Salamina, en tierras extremeñas, allá por julio de 1578, y su proceso ante la Santa Inquisición; y su mensaje sobre los males del mundo, entre los que destaca la hipocresía, resuena en nuestros oídos junto al grito de amor y desesperación del sacerdote.

Poco tengo que decir, pues el libro habla por sí solo; pero, puesto que lo hice la semana pasada con el magnífico libro de Jaime Covarsí, os dejo también aquí el prólogo que escribí para Manuel. Así os ahorro tener que leerlo luego.

De ángeles y demonios

(con permiso de Dan Brown)

Arrojar, como un desperdicio, el alma a una caverna; ocultarla en su oscuridad cenagosa; confundirla y engañarla con insanos artificios (como nos cuenta Platón en su República), es signo de poca humanidad. Nada como el conocimiento a la clara luz del día, como el cielo sin nubes. Como la libertad.

A estas alturas de la Historia es más fácil el vuelo, y el diálogo; a nuestro alcance tenemos la posibilidad de salir de ella, de esa caverna deshabitada de mitos; de discernir, de crecer, de vivir. Sin embargo, aún hoy (o quizás hoy más que nunca), mostrar las debilidades sigue siendo gesta de valientes. La hipocresía reina con su capa de oro y mentiras por los siglos de los siglos.

Quizás sea el calor opresivo, el polvo que se adhiere a las sotanas, la impiedad del verano. O es el deseo sin más el que inclina la balanza. Pecar, estar maldito; dejar que la cueva sea tan profunda que llegue en línea recta al umbral del infierno.

Hablar directamente de algunos temas, tan humanos y trágicos, es espinoso. Acariciar las pieles de los pecadores, oler la fetidez de su aliento, escuchar sus confesiones nos repugna; bajar con ellos a las mazmorras teniendo como alternativa el campo abierto, el murmullo del río y el valor de los pájaros.

Insisto: es el calor, la llama del infierno saliendo por la boca de un pueblo ensimismado en sus fervores (no necesariamente Campillo de Llerena); obnubilado por las dádivas generosas, las novenas y rogativas, el tintineo de las cuentas del rosario y el olor a incienso que lo cubre todo con la feble felicidad de la engañifa.

Manuel Vilches Morales no quiere más engaños. Su voz, que a veces se quiebra por el dolor del mundo, abre para nosotros los legajos de la sección de justicia del palacio arzobispal de Sevilla para airear el borde de la herida. El goce de la carne, de la carne prohibida. Carne joven y frágil de fugaz inocencia. Territorio prohibido, peligroso. Un camino asegurado a la pena de muerte.

Esta novela no es solo una novela, sino parte de nuestra historia. Como tampoco sus protagonistas son ficticios, aunque su realidad se exagere hasta la mueca. Pero eso no es algo importante para lo que quiero decir. Este libro es, ante todo, un grito, un rugido articulado en el que la riqueza de las palabras nos cautiva, tira de nosotros hasta el fondo limoso de las mazmorras. Su música oscila entre la terrible sentencia de la Inquisición, el cristal roto de los mozos recién estrenados y el eco imperceptible de la voz de la conciencia. Las cavernas del alma se iluminan con la luz lechosa de la luna como un reguero de semen maldito; huele a lujuria. En ellas se escuchan las dudas, terribles, del obispo; se acaricia la piel joven y lozana de un dios de veinte años; se saborea la sangre del azote. Todos los sentidos traspasados por un relato lúgubre que preferiríamos no conocer, ignorar, olvidarlo.

Esta novela no es solo una novela, sino parte de nuestra historia. Como tampoco sus protagonistas son ficticios, aunque su realidad se exagere hasta la mueca. Pero eso no es algo importante para lo que quiero decir. Este libro es, ante todo, un grito, un rugido articulado en el que la riqueza de las palabras nos cautiva, tira de nosotros hasta el fondo limoso de las mazmorras. Su música oscila entre la terrible sentencia de la Inquisición, el cristal roto de los mozos recién estrenados y el eco imperceptible de la voz de la conciencia. Las cavernas del alma se iluminan con la luz lechosa de la luna como un reguero de semen maldito; huele a lujuria. En ellas se escuchan las dudas, terribles, del obispo; se acaricia la piel joven y lozana de un dios de veinte años; se saborea la sangre del azote. Todos los sentidos traspasados por un relato lúgubre que preferiríamos no conocer, ignorar, olvidarlo.

Pero es la Literatura una de las mejores armas para que todo permanezca, es la pluma el escudo que se yergue como un espejo donde mirarnos y reflexionar. La historia del obispo de Salamina no perpetúa solo la de un pecador inclinado a la juventud y al sexo. Habla de la Verdad con mayúsculas, de ese otro y más general pecado del mundo donde el oropel de la apariencia oculta lo que somos, donde la limosna compra el Reino de los Cielos, donde el poder nos salva y ser pequeño es el mayor de los errores. Y de todo eso podrían escribirse larguísimos tratados.

Aunque mejor no extenderse (yo tampoco he de hacerlo), sino exponer con los mejores pinceles este cuadro: un grabado oscuro y en penumbra; un laberinto de tinta china y sangre, de luz vacilante y engañosa, de velones de sebo y candiles de aceite que nos hacen dudar de la responsabilidad de la culpa y del candor de la inocencia, de los difusos límites entre el mártir y el verdugo, del poder libertador del amor o la esclavitud a la que nos somete. Todo es confuso, contradictorio y a la vez, o por ello, fascinante, y resalta con brío la debilidad de los mortales, pues no a otra cosa se empeña el autor de esta obra sino a analizar al Hombre, el de ayer y el de siempre: un pequeño muñeco de barro y desesperación, un arcángel caído y enfrentado al muro recorrido por las siluetas borrosas de la eterna caverna.

Elena Marqués