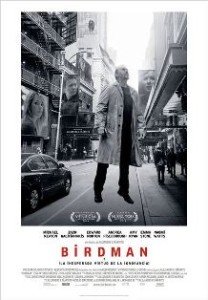

A día de hoy, más que nunca, atreverse a mostrarnos la verdadera vida —esa que transcurre detrás del escenario del mundo global— es un acto de heroísmo, porque intentar retratarnos tal y como somos, o tal y como nos comportamos en realidad, tiene un mérito tremendo. Más si cabe si lo hacemos bajo la hipnótica mirada de un portentoso y falso plano-secuencia, a imagen y semejanza de nuestro deambular por el mundo, es decir, sin trampa ni cartón; un plano-secuencia donde no tenemos, ni encontramos, la posibilidad de rectificar nuestros actos, casi siempre errados, por desesperados. La desesperación, tan omnipresente en esta película, se convierte aquí en distinta y mágica, como si en uno de nuestros sueños estuviésemos asistiendo al mejor sainete de las vanidades posible, donde lo más importante, a pesar de todo, sigue siendo la capacidad de soñar. Birdman es una película única, por portentosa y auténtica, y una de esas raras obras maestras cargadas de sarcasmo y humor negro que nos dibujan una sonrisa en la boca en mitad del desastre. Un genial Michael Keaton nos lo recuerda a cada momento, y nos hace sentirnos pequeños, sí, muy pequeños ante lo que de verdad importa. Esa necesidad de vivir, a secas, se destruye en manos de Iñárritu en una suerte de sueños rotos descontrolados, que tan pronto se nos muestran reales y destructivos como al fotograma siguiente devienen en mágicos y oníricos, y tan irreales que los hacen únicos. Es tan difícil construir algo diferente —o al menos eso es lo que nos transmite la industria del cine desde hace ya demasiado tiempo— que, cuando te encuentras con algo original, y a la vez, tan cercano a la vida real, no puedes dejar de pellizcarte en los brazos para asegurarte de que aquello que ves no es falso. Birdman, de Alejandro González Iñárritu, es cine y literatura, teatro y vida en una perfecta amalgama de elementos que van de la mano de principio a fin, quizá, porque esa es la materia de la que está hecha la vida: una unión de realidad y fantasía.

La excusa perfecta para mostrárnoslo se concibió en este caso a través de la adaptación al teatro del relato corto de Raymond Carver ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Acaso cabe un desarraigo más pernicioso que ese mundo impostado de ciudades dormitorio y vidas perdidas? Ese territorio de desiertos interiores, en la película se transmuta en la interminable profundidad de los pasillos de un teatro. Pasillos que son y se comportan como las huellas marcadas en el camino de nuestra existencia, por mucho que en demasiadas ocasiones sean huellas en las que ya no nos reconocemos, o huellas que tan siquiera somos capaces de borrar de nuestras vidas. Sin embargo, esa dualidad perenne entre lo deseado y lo ejecutado tiene otras manifestaciones, e Iñárritu las ha buscado en la posibilidad de confrontar la dualidad dentro-fuera, proporcionado a algunos de sus personajes de la opción de salir al exterior a respirar algo de aire fresco. Esa necesidad en salir de dentro hacia afuera en nuestras vidas —en la película los actores lo hacen del escenario a sus camerinos, o de los camerinos a la calle o la terraza— nos muestran de una forma muy inteligente lo que en verdad somos y no lo que nos gustaría ser. Esa falsa representación, asfixiante en la mayoría de los casos, el director la filma con una metódica reiteración de primeros planos de los rostros de los actores, donde las arrugas o la profundidad de la mirada importan tanto o más que lo que los propios actores nos dicen. Ese acercarse a la piel del artista, y por ende a la vida, es el contrapunto perfecto a la necesidad de salir huyendo, aunque solo sea a la calle y desnudo. Y aquí, Iñárritu consigue la perfección cuando nos muestra a Michael Keaton fuera del teatro, pues es cuando nos impregna la mirada de una libertad que los espectadores de alguna forma también necesitamos. Nosotros también necesitamos sentirnos libres y volar por los aires cual Birdman que comprende la última y única esencia de la vida

Mención aparte merecen tanto el montaje como la fotografía y el guion, sencillamente inigualables, aunque Birdman no sea solo esa caja mágica de imágenes y sensaciones, pues también fluye a ritmo de una batería de jazz, que nos marca el ritmo existencial y alocado de unos personajes que se enfrentan a la última oportunidad para demostrarse a sí mismos que sí mereció la pena volver a intentarlo de nuevo. En este sentido, las casualidades, el destino y las paradojas de la vida se dan cita a lo largo de las dos horas que dura la cinta y nos invitan, cual Alicia en el país de las maravillas, a visitar el mundo en el que solo tienen cabida los genios locos, aunque, como en este caso, estén disfrazados de actores. Sin embargo, en este vertiginoso devenir de fluctuaciones existenciales, también hay espacio para la crítica feroz contra las redes sociales y la efímera popularidad que se alcanza en ellas, o contra los críticos anquilosados en el pasado acomodaticio de la fama. Un contrapunto más de este mundo de locos en el que estamos inmersos, donde, por mucho que nos pese, solo en nuestros sueños podemos volar con nuestra gabardina puesta; una buena metáfora de la necesidad de libertad que todos atesoramos, sobre todo en Nueva York , donde sus inmensos rascacielos hacen, si cabe, más pequeño al hombre, que se muestra perdido en las turbulentas calles de una ciudad donde, como en cualquier otra, el amor sigue siendo el verdadero protagonista de su día a día, aunque en esta ocasión sea un amor teñido de un inteligente humor negro.

Ángel Silvelo Gabriel