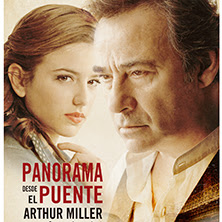

Arthur Miller retrató como nadie esa impostura de felicidad con la que revestimos nuestras vidas, lo que le hizo alejarse de una forma consciente del way of life o sueño americano. Quizá tenga que ver en todo ello la amargura vital que le visitó en diferentes etapas de su existencia, lo que le obligó a alejarse de sus sinsabores a través de lo que los creadores llaman como otra vida; otra vida que derramó en las conciencias de sus personajes. Dicen que, cuando escribió esta obra de teatro, Panorama desde el puente —que le valió su segundo Pulitzer tras Muerte de un viajante—, se produjo el final de su amistad con el director de cine Elia Kazan, quien lo delató por comunista ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Un asunto, el de la delación, que está muy presente en esta obra, pero no sólo éste, porque además hay que añadirle que en aquella época el dramaturgo inició su romance con Marilyn Monroe, lo que llevó aparejado su divorcio y la posterior boda con la actriz. Un matiz, el del amor clandestino, que también aborda en esta obra dramática. Así, el buen hacer como autor de teatro de Arthur Miller —donde una vez más nos sitúa en la tesitura de la honestidad con uno mismo y con los demás— es puesto en cuestión, sobre todo si lo confrontamos con su vida privada. Una aptitud esta con la que Miller fusiona realidad y ficción, y que además le sirve para moldear nuestra moral y nuestra conducta, para, con ello, dar algo de paz a nuestra conciencia —y de paso a la suya—. El problema de este axioma, sin embargo, es que el universo que nos creamos, y, en este caso concreto, el de un estibador del puerto de Nueva York, no nos va a dar para lanzarnos en un cómodo colchón de plumas sobre la felicidad, sino que, más bien, ese viaje va a resultar más parecido a lanzarse con un coche sin frenos por una pendiente que acaba en un grueso muro que tiene escrito en grandes letras la palabra muerte.

Sin embargo, en este caso, la tensión dramática del teatro de Miller es reinterpretada por el director francés, Georges Lavaudant, de una forma opuesta a las pretensiones iniciales de escritor norteamericano, pues la despoja del naturalismo que según él posee, para trasladarla a un estado puro que han intentado transmitir ya a través de las proyecciones, del puente o de los edificios de viviendas de los emigrantes de Brooklyn, que se arrojan sobre las paredes del escenario de la magnífica Sala Verde de los Teatros del Canal, que posibilitan disfrutar de los mejores alardes técnicos sobre el escenario. Artilugios técnicos y escenográficos aparte, lo que ha conseguido Lavaudant es desdibujar el teatro de Miller para dejarlo irreconocible, porque su antinaturalismo ha borrado las huellas del drama. En este sentido, Eduard Fernández no resulta creíble en ningún momento —incluso sufre atropellos en la dicción en algunos pasajes—, pues uno no acaba de ver esa tensión dramática que se le supone, ni tan siquiera en la ropa que lleva. La puesta en escena de su personaje adolece del mecanismo que nos permita ver y sentir los celos o la ira en algo más que algunos gestos de la propia acción. Asimismo, la elección del personaje del juez Alfieri como narrador omnisciente de toda la trama limita, sin lugar a dudas, el desarrollo y desenlace de la obra, que llega a su final herida de muerte por el incomprensible desenmascaramiento del relato. Dentro del naufragio siempre hay excepciones, y, sin ninguna duda, la mejor sobre las tablas es la siempre efectiva Mercè Pons, que, en el papel de Beatrice —esposa del estibador—, introduce algo de cordura dramática y actoral entre tanta desavenencia. Algo parecido podemos decir de la impetuosidad de la joven Catherine —Marina Salas— o de Pep Ambròs, en el papel de Marco.

Este drama, sustentado de una forma impostada en el tema de la inmigración cuando lo en verdad importante es la relación amorosa entre el tío y la sobrina, pues es la verdadera culpable de los problemas de conciencia de Eddie, y, por ende, del resto del elenco de actores, se difumina entre bailes de candilejas y máscaras mal retiradas. La oscuridad, el miedo y la alta traición que conlleva la delación en sí misma se trasponen a lo largo de los diálogos entre Eddie y Alfieri, lo que nos deja, cuando menos, fríos ante la desgracia y atónitos ante la gran ovación que acompañó a la obra al final de la representación. Eso, sin duda, es lo mejor del mundo del arte: la división de opiniones, que, en los Teatros del Canal, convirtieron al antinaturalismo que borra las huellas del drama propuesto por Lavaudant en una concatenación de buenismo incontrolado.

Ángel Silvelo Gabriel