Maldita distopía

El tintinear de la campanilla elevó mi mirada por encima de las gafas a medio escurrir por el tobogán de mi prominente trompa, nariz en rampa, con un desnivel que va siempre un paso por delante de mi personalidad. El cansancio de los años, y de la presbicia militante no entorpece agilidad alguna en el continuo izado de unos buenos ojos a avizor. ¡Ojalá la memoria me acudiera a la misma velocidad! Pero no es así, hoy y para no perder la costumbre, no recuerdo ni cuando eché el pestillo a la puerta, ni si se lo había quitado por la tarde al volver abrir la librería, pero es indudable que lo hice. En décimas de segundo, y tras el escueto tintineo aquella figura tímida y desgarbada asomaba medio cuerpo por el umbral. Era el primer cliente del día, y, yo esperando como siempre sentado desde la mañana de ese día, de todos los días, podría ser una semana, o quizás varias, aunque un mes estoy casi seguro de que no. Como un reloj de arena descuento la vida por libros, y más de un mes no podía haber pasado, ningún libro me dura tanto. Gracias a esa habilidad llevo controlado el calendario de las gestiones más prosaicas de mi existir, así sé que cada doce libro aproximadamente y, coincidiendo con el frío y la nieve, me toca ir a cenar a casa de la suegra, y que seis libros después con el calorcito me toca la renta.

Con la lectura levemente apoyada en la leja sujeta a un palmo por debajo del mostrador y, aún embotado, somnoliento e imbuido en la historia, continuamos el parroquiano y un servidor con la mirada fija el uno en el otro. No me apetecía para nada dejar de leer, el dedo pulgar era un buen cómplice de ello, sujetaba fuerte presionando la página sin terminar. Tenso, intentaba no volver a la dolorosa realidad de la Covid19, ya iban cincuenta días de confinamiento, de fases, de fallecidos, dos meses de soledad bien acompañada por una multitud de volúmenes, que solo yo podía encontrar en las estanterías que tapizaban desde hacía más de cuarenta años el establecimiento. El cliente armado de valor se adelantó, y antes que pudiera avisarle que no le podía atender sin máscara, me dijo:

Con la lectura levemente apoyada en la leja sujeta a un palmo por debajo del mostrador y, aún embotado, somnoliento e imbuido en la historia, continuamos el parroquiano y un servidor con la mirada fija el uno en el otro. No me apetecía para nada dejar de leer, el dedo pulgar era un buen cómplice de ello, sujetaba fuerte presionando la página sin terminar. Tenso, intentaba no volver a la dolorosa realidad de la Covid19, ya iban cincuenta días de confinamiento, de fases, de fallecidos, dos meses de soledad bien acompañada por una multitud de volúmenes, que solo yo podía encontrar en las estanterías que tapizaban desde hacía más de cuarenta años el establecimiento. El cliente armado de valor se adelantó, y antes que pudiera avisarle que no le podía atender sin máscara, me dijo:

-

¿No sé si me recuerda? vine la semana pasada para encargarle el último libro de Idelfonso Falcones.

Se me secó la boca mientras permanecía callado.

- ¿Lo tiene o no?

- Si, si, un momento, por favor.

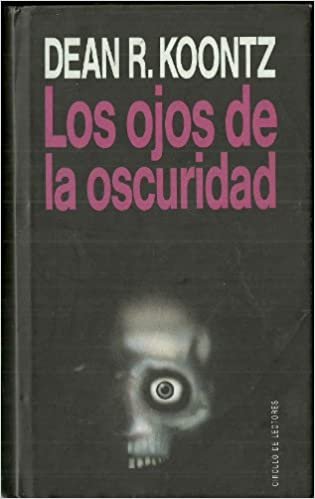

El “Pintor de almas” se balanceaba en la bolsa de papel al salir de la tienda. Con un escueto adiós esperé que la campanilla acompasara silente el desasosiego para lanzarme sobre el libro que descansaba en mi asiento. Leí ligero el título y lo entendí todo “En los ojos de la oscuridad” de Dean Koontz, no había vendido ni un ejemplar desde 1981, y si lo llegó a saber no lo hubiera leído jamás ¡Maldita distopía!

Jordi Rosiñol Lorenzo