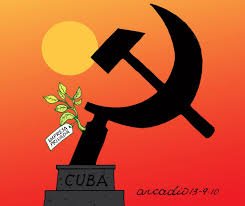

El triunfo del comunismo en Cuba

Hace unos días he terminado de releer el Manifiesto del Partido Comunista porque la primera vez que lo leí, tenía diecisiete años y por lo cual no entendía muchas cosas. Ahora ya después de un tiempo, adquiridos nuevos conocimientos sobre política –o eso quiero creer–, lo que a su vez me interesa como discernimiento, como ingrediente cultural y fenomenológico que explica o da significativas razones a los hechos más trascendentales, me pregunto cómo el comunismo proliferó sus dogmas en países donde la burguesía no era mayoritaria, pero sí, por el contrario, en países donde había diferencias sociales. Toda corriente política, como postula Kropotkin en Memorias de un revolucionario, tiene un periodo de gestación, donde las ideas se tornan en dilemas y los dilemas en justificaciones ortodoxas; posteriormente está el crecimiento que adopta la corriente política musculándose poco a poco hasta alcanzar el punto más álgido de su morfología, y después, más o menos, su periodo de decadencia. Puede decirse que el comunismo se ha fosilizado de esa manera. Y atendiendo a esta catarsis, ¿cómo es posible que calara hondo en los tuétanos de la sociedad de ciertos países hasta convertirse en un triunfo?

Uno de ellos donde más se adoptaron los convencionalismos del movimiento marxista, como el caso de Cuba, las teorías de Marx y Engels avivaron verdaderas revoluciones que cambiaron el rumbo de la Historia. Hasta 1959, sólo la URSS consiguió fertilizar la tesis del Manifiesto; pero mucho antes, en pequeños núcleos urbanos en la Francia o la Inglaterra del siglo XIX, aparecerían los primeros escarceos del comunismo, y que pronto expandiría sus doctrinas hasta que los pensadores antes mencionados plasmarían por escrito: «Un fantasma planea sobre Europa: el fantasma del comunismo», frase con la que así se inicia el Manifiesto. En lo referido a Cuba, la dictadura de Fulgencio Batista abarcable de 1940 hasta 1955 causó muchos estragos en la isla, anquilosando su modelo económico, sanitario, educativo y social. Sería éste considerado como uno de los regímenes más largos y tormentosos de la historia de América Latina. Fue gracias a un abogado y doctor en Derecho Civil, hombre visionario y pragmático que comandó el Ejército Rebelde, quien, junto a un colectivo de jóvenes, asaltaría en 1953 el cuartel Moncada para derrocar al dictador en aras del pueblo cubano, consiguiendo así la liberación y disponibilidad para nuevos valores. Por esta revuelta, Fidel Castro fue condenado a prisión; indultado más tarde y exiliándose en México. Pasó un largo tiempo, quizás los años más significativos de su vida, leyendo a Marx y Engels, imbuyéndose de sus ideas y de toda la legislación laboral de la que pudo empaparse, descubriendo verdades irrebatibles; lo que supone que la Revolución Cubana tiene un caldo de cultivo de izquierdas y en el stanilismo. En principio, el Movimiento Revolucionario parecía algo idílico que sólo despertaba furor en unos pocos; pero más tarde se incorporaron muchos intelectuales que apostaron por la libertad y la independencia. La creación del Partido Comunista Cubano en 1962 unificó a las masas creando paulatinamente la ORI (Organizaciones Revolucionarias Integradas) que daba más fuerza al marxismo. Por ello, la clase obrera sería el eje principal de la vida pública: la única promotora de infraestructuras de un país y de conformar los pilares de su economía. A su vez, también, los trabajadores estarían más respaldos por las patronales; por dicha analogía, el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC) consiguió grandes logros en el sistema de salud y en el sistema educativo: ambos, públicos y gratuitos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ejercía un embargo hacia la isla que limitaba al pueblo cubano para una solvente economía, cerrando sus conexiones mercantiles y denegando la residencia de inmigrantes cubanos en Norteamérica (considerada para muchos latinoamericanos como el cáncer del mundo). Conseguidos importantes progresos para el sistema sanitario y educativo, el comunismo alcanzó su cuota más alta y próspera. Sin embargo, aquello tenía sus días contados, cuando, a finales de los años sesenta, iniciado en París y propagado a México bien pronto, el Movimiento de los Derechos Civiles cambiaría una parcela de la sociedad estadounidense con las reivindicaciones de los progres, conociéndose, para los anales del tiempo, como las revoluciones de mayo del 68. Pues bien. Cuba empezaba también a influenciarse de la filosofía moral de todas aquellas revueltas que aspiraban a derribar el abuso del poder político. Poco a poco empezaba a gestarse un espíritu de antiestadismo entre ciudadanos e intelectuales del pueblo cubano; al mismo tiempo se mejoraba su economía y afluía el turismo a la isla desde que el líder –y posteriormente proclamado coronel–, se asentó en el gobierno. Todo parecía perfilarse en buena lid para desarrollar constituciones y reconocimientos civiles. Y ése era el principal hincapié de Fidel Castro: el respeto y reconocimiento de los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, en cada discurso que daba en la tribuna de la Asamblea de la ONU apelaba a la defensa de la paz, a la erradicación del hambre, a los derechos entre hombres y mujeres, criticaba severamente a las sociedades mercantiles que causaban la brecha entre países ricos y pobres, cuestionaba la finalidad de la civilización y reprendía contra el servilismo autoritario. Desde la primera palabra hasta la última de sus arengas estaban pronunciadas con una elocuencia asombrosamente persuasiva. Era, por lo tanto, su carisma el que le servía para reivindicar sus convicciones. Y pese a la unilateralidad ideológica toda Cuba empezaba a ser un referente mundial por proteger a la clase media. Fidel Castro contribuyó a ello, con la mejor de sus voluntades.

Al optimizar la economía y los servicios sociales el PIB de la isla aumentaría credencialmente. Pero la cara de la moneda en realidad era otra. Sostiene Hugh Thomas, un teórico e investigador del castrismo en su ensayo Cuba: La lucha por la libertad –un libro excelente, por cierto–, que todo era una panacea que pretendía crear un nuevo socialismo hermético, sin oponentes de ningún tipo, porque así el régimen cobraba más fuerza y solidez. Lo que sí está claro es que el líder cubano prometía una nueva Era de libertad para su país y la creación de estatutos para los trabajadores, y con eficacia lo consiguió. Aquello fue un logro decisivo porque en muy poco tiempo Cuba se alivió de los residuos de la dictadura de Batista. Creada la Constitución de 1976, se declara que el Partido Comunista sería «la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado». Motivo aparente, y tal vez también porque el castrismo creaba muchos disidentes, Fidel Castro se convirtió en el flanco de mucho ataques, y, de la misma manera que algún convicto quería atentar contra él, también había alguien que lo salvaba. A lo largo de su vida llegó a tener 634 ataques sufridos o, en todo caso, planificaciones de atentados. Algunas de esas tentativas, según se ha dicho, estaban suscitas por la CIA. Llegó a ser admirado por intelectuales que se congraciaban de sus ideas, por los lumen más desfavorecidos, incluso por artistas extranjeros. Mucho se ha hablado de su estrecha amistad con García Márquez a quien visitaba muchas veces a Cartagena de Indias. Pero el castrismo no ha salido impune de críticas por eximir las elecciones, el periodismo independiente y censurar la libertad de conciencia; lo que al mismo tiempo fortalecía al régimen. Ordenó la encarcelación de muchos insurgentes –los llamados presos políticos–, entre los cuales se hallaban decenas de intelectuales, y obligó a mucha gente a exiliarse de Cuba, gente que nunca más volvería a su patria.

Recapitulando toda la retahíla, las continuas dificultades que lastraba a la sociedad cubana el régimen de Batista –dictador que por cierto está enterrado en el cementerio de san Isidro, en Madrid– incentivó el espíritu rebelde en un tercio de la población. Fidel Castro contribuyó a derribar los muros dictatoriales y las pacatas tendencias por proteger a la clase obrera, aboliendo también la propiedad privada. Y así pudo crearse un deplorable sistema político al que quizás la Historia absuelva. Pero como ha demostrado los heraldos del tiempo, es que el comunismo no puede prevalecer como modelo de convivencia.

Continuará…

Luis Javier Fernández