El libro maldito

Numerosas veces el género de terror, el género fantástico en su sentido más amplio, ha empleado con enorme éxito el recurso del libro maldito. Es paradigmático el ejemplo del Necronomicón. Aunque no se trata, ni mucho menos, de un caso aislado.

A la febril mente de Lovecraft debemos el nacimiento del libro maldito por antonomasia, el que posteriormente se convirtió en ejemplo para incontables autores. No obstante, el Necronomicón, a su vez, surgió bajo la influencia de El Rey de Amarillo, una antología de cuentos de Robert W. Chambers ‒que recientemente inspiró la aclamada serie True Detective‒ en la que un homónimo libro prohibido induce a la desesperación y la locura con tan solo leer algunas de sus páginas.

El Necronomicón, ese misterioso y terrible grimorio ficticio, hace su aparición por primera vez en el relato El sabueso, que data de 1922. Pero lo cierto es que la presencia del Necronomicón se descubre o intuye, aquí y allá, en buena parte de la obra de Lovecraft: en La ciudad sin nombre (1921), en El ceremonial (1925), en El morador de las tinieblas (1935), en El caso de Charles Dexter Ward (1941)… Además, la huella del omnipresente Necronomicón se rastrea en los textos de otros escritores del circulo lovecraftiano ‒como August Derleth o Clark Ashton Smith‒ y de numerosos admiradores del maestro.

El libro entendido como un medio para alcanzar la revelación, una herramienta con la que rasgar el velo que normalmente oculta lo innombrable y atisbar así el terror más descarnado, también se convierte en pieza clave en El gran dios Pan, de Arthur Machen, autor que influyó profundamente en Lovecraft.

Libros ominosos y prohibidos a causa de la peligrosidad que entrañan fueron concebidos por una larga listas de escritores consagrados.

Robert Bloch, en El vampiro estelar, publicado por primera vez en 1935, nos presenta a Luwdig Prinn, brujo autor del grimorio ficticio De Vermis Mysteriis. La trama del relato comparte numerosas similitudes con El caso de Charles Dexter Ward, y de hecho Lovecraft, en cierto modo, reconoce la herencia de Bloch al mencionar el grimorio De Vermis Mysteriis en otras dos obras suyas: El morador de las tinieblas (1935) ‒donde también se cita el Unaussprechlichen Kulten de von Junzt‒ y La sombra fuera del tiempo (1936). Efectivamente, El vampiro estelar pertenece al ciclo de Los Mitos del Cthulhu, que se debe esencialmente a Lovecraft, pero que recibe aportaciones también de otros autores coetáneos, posteriores e incluso precedentes.

Robert E. Howard, por su parte, atribuye a un tal Friedrich von Junzt la redacción de Unaussprechlichen Kulten, otro peligroso libro esotérico citado, en 1931, en dos de sus relatos, Los hijos de la noche y La piedra negra, pero al que posteriormente aludirán otros textos de diversos autores, pues de hecho en el fértil sustrato ofrecido por Howard hunden sus raíces más tempranas Los Mitos del Cthulhu.

También Clark Ashton Smith inventa un tratado mágico prohibido, el Libro de Eibon, que será citado por Lovecraft en varios de sus textos ‒El morador de las tinieblas, Los sueños en la casa de la bruja, El horror en el museo y La sombra fuera del tiempo‒, pero cuyo contenido se revela parcialmente por primera vez en La llegada del gusano blanco, un relato escritor por Ashton Smith en 1933 y publicado en 1941.

Los autores del círculo de Lovecraft se retroalimentan de estos tratados de brujería de su invención, a los que dotan de un marco que confiere consistencia: una historia llena de detalles que explican sus orígenes o las peripecias por las que pasaron, particularidades distintivas de las presuntas ediciones o supuestas biografías de sus autores. Todos estos artificios confieren visos de veracidad a su ingeniosa ficción. Citando esos legendarios tratados de magia de forma cruzada en sus respectivas obras, tejen conscientemente una intrincada maraña muy difícil de desembrollar. Además, saben que mencionando en varias fuentes de diversa autoría esos libros malditos, respaldan su presunta existencia. Mediante este tramposo mecanismo, los autores implicados en la farsa recrean una ilusión y perpetúan el engaño, generando confusión y haciendo pensar a más de un lector que, en efecto, los oscuros libros citados son fuentes realmente existidas.

Incluso se cuenta que Borges, tan aficionado a este tipo de juegos bibliográficos, abrió una ficha sobre el Necronomicón en la Biblioteca Nacional de Argentina.

A su modo, Borges ‒ferviente admirador de la literatura en lengua inglesa que siempre pareció preferir los libros a las personas, cuya vida quedó marcada por una infancia transcurrida en la biblioteca paterna y que siguió nutriendo una pasión fetichista por los ejemplares impresos incluso tras su ceguera‒ retoma el viejo argumento del libro maldito en varios de sus relatos. En La biblioteca de Babel, el hombre comprende que el intento por encontrar un sentido a la mente divina, en último término el libro que todo lo compendia y que se conserva en una laberíntica biblioteca donde se custodia todo el saber, sólo puede conducir a la locura ‒En parte como castigo por la osadía de intentar acceder a la sabiduría total, que sólo pertenece a Dios, lo que convierte al libro en un trasunto del fruto prohibido del Paraíso, que también representa el sumo conocimiento‒. Esta idea se reafirma más claramente aún en La escritura de Dios, donde se descubre que el indescifrable plan divino está escrito en las manchas de la piel del jaguar, tan arbitrariamente distribuidas.

En El libro de arena, esa obra ‒divina‒ indescifrable y demencial toma la forma concreta de un homónimo libro sagrado ‒con una cantidad infinita de páginas numeradas de forma totalmente caprichosa‒ que le es ofrecido al protagonista, narrador en primera persona y misántropo bibliófilo como el propio Borges, por un vendedor de Biblias. Obsesionado hasta en el sueño por su nueva adquisición y persuadido de que en realidad tiene entre las manos un libro monstruoso, acaba escondiéndolo en la Biblioteca Nacional para eludir su perniciosa influencia.

En el marco de la literatura en lengua hispana, el propio García Márquez, máximo exponente del realismo mágico, un autor en cuya obra resultan recurrentes las alusiones bíblicas, rinde homenaje al libro más terrible, al libro de libros, al libro por antonomasia, aquel en el que todos los destinos están escritos, en el desenlace de su novela más emblemática, Cien años de soledad –Un texto que, como los mitos de creación, las narraciones cosmogónicas y antropogónicas antiguas, intenta explicarse los orígenes–. Así confirmamos que el ser humano no puede escapar de su sino, escrito ya de antemano en el pergamino de Melquíades, personaje que sigue los cánones de otros dioses y héroes civilizadores de diversas culturas: Enki en Mesopotamia, Osiris en Egipto, Prometeo en Grecia, Odín en el ámbito nórdico, Bochica en Colombia, Quetzalcóatl en México, Viracocha en Perú…

El tratado mágico que hace acto de presencia en la mejor literatura fantástica bajo la apariencia del Necronomicón, El Rey de Amarillo y tantos otros escritos esotéricos hasta llegar al papiro de Melquiades, es en realidad heredero de una larga tradición en la cual el libro es interpretado como un misterioso receptáculo de la palabra, potencia creadora y fuente de vida en las antiguas ‒aunque no las primeras‒ cosmogonías, donde el universo surge en respuesta a la orden divina.

“Dijo Dios: «¡haya luz!». Y luz hubo”, explica el Génesis 1:3. Juan 1:1 ratifica la versión expuesta por el Génesis, llegando a identificar al Creador con la propia palabra: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”. La fuerza creadora radica en la palabra. Nombrar algo marca el paso del no ser al ser. Un hecho al que García Márquez alude en clave de humor en Cien años de soledad, cuando, durante la epidemia de insomnio que aflige Macondo, José Arcadio, receptor de la sabiduría de Melquiades, desempeñando su papel de visionario y héroe fundador como Rómulo, Teseo, Cadmo, Perseo y tantos otros, conjura el olvido pegando por doquier etiquetas con el nombre de las cosas.

En esto consisten las cosmogonías más sofisticadas, las que se alcanzan al final de un largo proceso de progresiva abstracción en el que se irá desvinculando la creación ‒del universo y el hombre‒ de la reproducción sexual ‒con la que originalmente se la representó‒, en la cual la mujer desempeña un papel protagonista. El nuevo pensamiento simbólico permitirá identificar la creación con la palabra. Gracias a la sofisticada triquiñuela, se reduce la participación de las diosas en este acto hasta hacerlo depender totalmente de una divinidad masculina, a quien pasa a atribuirse la energía generadora y el único mérito de la aparición del universo y el hombre. El poder cambia de manos, pues este nuevo modo simbólico de explicar la creación permitió que las divinidades masculinas usurpasen el lugar que originalmente ocupó la Diosa Madre. Así, con la mujer relegada a un segundo plano por las sociedades patriarcales ‒fruto de los nacientes estados guiados por soberanos fuertes y militaristas‒, la antigua diosa queda definitivamente sometida, como sumisa esposa, a una divinidad masculina guerrera que lidera ahora el panteón. A ese dios, que llama a la vida mediante el poder de la palabra, se responsabilizará también de la creación, en la cual ningún principio femenino volverá a tener participación.

La palabra, por tanto, entraña una potente magia. Lo advertimos también en la reiteración con la que se dota de fuerza a los conjuros e incluso a la poesía de la antigua Mesopotamia, donde la fórmula de la repetición de palabras o versos enteros resulta habitual. Esa reiteración que tenía en la antigüedad, además de un valor estilístico, una función mágica añadida, evidencia un ancestral poder evocador e invocador, un sugerente contenido místico y ritual.

Innegablemente, ya en periodo muy temprano, se constata una enorme fascinación por la palabra en sí, aislada de cualquier contexto. El hombre parece advertir precozmente el gran progreso que conlleva ese descubrimiento que nos cambió la vida como especie y nos convirtió en los animales sociales, gregarios y cooperativos que somos.

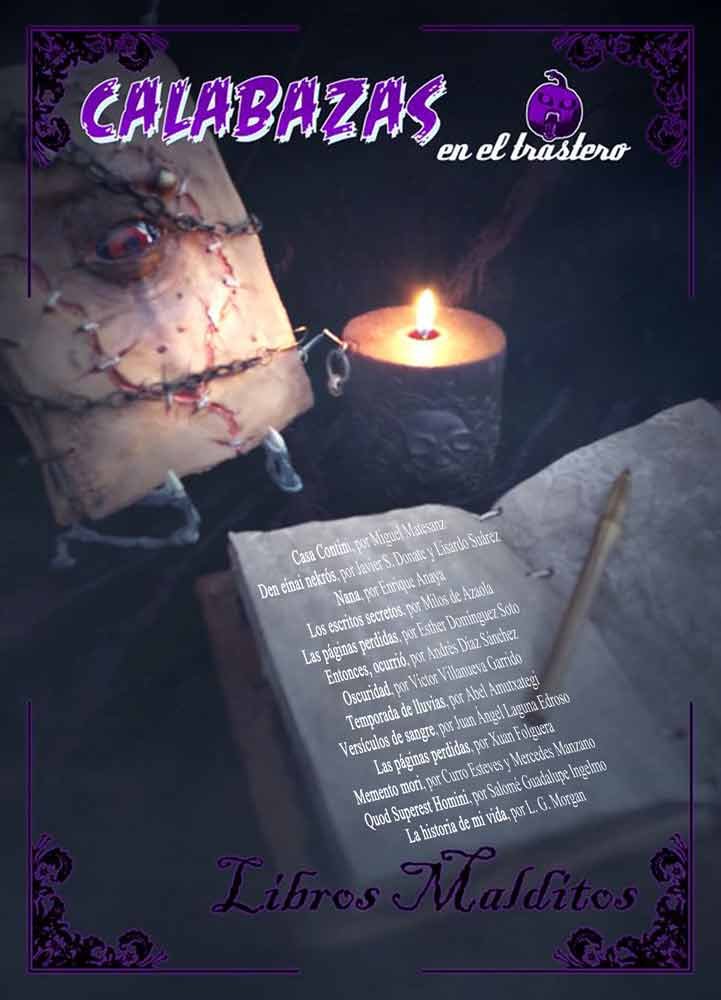

Ahora trece autores en lengua hispana recogen el testigo de esta larga tradición literaria en la que el libro, el mayor tesoro para el escritor, se vuelve, paradójicamente, su peor pesadilla. El inquietante recurso que hace del libro un objeto mágico, peligroso y prohibido se convierte en piedra angular alrededor de la cual giran los trece relatos que integran esta nueva antología de la Editorial Saco de Huesos, Calabazas en el Trastero 26: Libros malditos, que cuenta con introducción a cargo de Juan Alcudia y portada de la ilustradora Ligeia Eterna.

Bajo el imperio de la pujante edición digital, que nos hace temer por el futuro del libro en papel, esta antología nos recuerda la fascinación que ejercen sobre el lector sus aspectos materiales: la textura de sus artesanales encuadernaciones y la fragancia que desprenden sus páginas. En las antípodas del alabado pero frío libro digital, estos relatos reivindican las viejas tradiciones, transportándonos de vuelta a los tiempos del papiro y el pergamino, de la piel y el tacto.

Entre sus páginas encontraremos tramas de lo más diversas. A veces el recurso del libro maldito se entrelazará con el de la casa maldita ‒que lo contiene‒, un lugar que, como el Hotel California de los Eagles, permite entrar pero no salir: un demente y cambiante infierno del que, una vez en las redes del absorbente escrito y perdido el juicio, no se puede escapar. Ambos, casa y libro, fundidos bajo el control de una presencia maligna, la del brujo o lo que queda de su corrompido espíritu.

Porque, como alguno de los protagonistas de estas narraciones tristemente descubre, el estudio de un texto puede volverse tan absorbente que nos desgaje definitivamente del mundo, aislándonos de nuestros congéneres y arrastrándonos a la pérdida de conciencia, hundiéndonos en nuestro particular agujero negro.

Así le sucede, por ejemplo, al abogado en cuyas manos cae de forma casual, cuando acude a un anticuario para redecorar su apartamento, un macabro libro de los muertos con todas sus inquietantes fotos de difuntos. Unas imágenes que empiezan a obsesionar a su nuevo propietario, cada día más atraído por la paz que destilan en comparación con el caótico mundo de los vivos, ése que el protagonista comienza a descuidar junto a su trabajo, su mascota y a sí mismo, cayendo en el absentismo laboral y en el deterioro físico y mental. Pues algunas de esas fotos fueron tomadas en la segunda mitad del siglo XX, pero las páginas finales del libro están vacías, esperando capturar nuevos huéspedes que serán inmortalizados para la eternidad…

Y es que en las librerías de segunda mano podemos dar con inquietantes obras en las que encontraremos reflejada la historia de nuestra vida. Literalmente. Pues el recurso del libro que se escribe mientras lo leemos, reproduciendo nuestra propia existencia y mostrándonos el temible futuro, ha sido ampliamente utilizado en la literatura y seguramente lo seguirá siendo.

Pero qué ciudad mejor que la vieja Salamanca, donde en su día el diablo decidió abrir una escuela para universitarios aventajados ‒ofreciendo conocimientos sobre magia, ciencias ocultas, astrología y adivinación a cambio de las ingenuas almas (una esclavitud de la que sólo el Marqués de Villena, gracias a su ingenio, habría logrado escapar)‒, para albergar misteriosas librerías de segunda mano bien provistas de textos arcanos, atractivos para estudiantes incautos que, a poco que se descuiden, quedarán atrapados entre sus páginas.

Indudablemente, el mercado de libros antiguos y raros depara todo tipo de sorpresas. Especialmente si uno está en posesión del mismo grimorio medieval que, por custodiar los secretos de la eterna juventud, ansia la rediviva condesa sangrienta Erzsébet Báthory.

Y es que hay libros realmente malevos, que se dirían escritos por el propio demonio. Que, a pesar de nuestros sólidos principios, nos tientan y, valiéndose de nuestra ambición o de nuestro temor a la muerte, nos colocan ante encrucijadas que determinarán nuestra vida y el destino de nuestra alma.

Porque el diablo es tan astuto que a veces, esgrimiendo una interpretación fundamentalista y totalitaria de crueles escrituras presuntamente sacras e incuestionables ‒que sin embargo manipula a su antojo‒, se disfraza de hombre santo, de ‒falso‒ profeta, de garante de la moral e inquisidor, para satisfacer su orgullo y sus más bajas pasiones, imponiendo su voluntad sin tener que temer las represalias de los hombres. Sometiendo a todos bajo la amenaza de los sangrientos autos de fe y las ejecuciones públicas con las que castiga a insumisos y rebeldes, a quienes se oponen a sus desmanes.

La maldad, en efecto, puede tomar formas absolutamente insospechadas. Bajo el hábito religioso puede esconderse un nigromante, cabecilla de una oscura orden dispuesta a hacer cuando sea necesario para, mediante sus sacrílegos rituales y una vez descifrado el abominable libro encuadernado en torturada piel humana que contiene las claves, devolver la vida al tirano que yace en su monumental sepulcro, en una ostentosa cámara al gusto de los despóticos reyes de la III Dinastía de Ur, rodeado de sus macabras ofrendas, esperando el ansiado retorno. Porque, como nos recuerda esta antología, el peligro nunca se conjurado del todo.

Aunque el demonio a veces adopta rostros ajenos a la familiar tradición cristiana. Así podemos encontrar, a principios del siglo XX, recorriendo las calles de un Madrid efervescente en lo político y cultural ‒escenario de atentados como el de Mateo Morral, pero también de tertulias literarias organizadas alrededor de Rubén Darío‒ en virtud de la invocación de un emigrado escritor mexicano ‒opositor de Porfirio Díaz y más tarde miembro, como Ambrose Bierce, del ejército de Pancho Villa‒ experto en los códices ancestrales y perseguido por impotentes investigadores patrios, una emplumada divinidad azteca dispuesta a consumar la venganza contra los colonizadores imperialistas, responsables del exterminio de su pueblo, mediante el sacrificio de inútiles nobles de corazón débil, fácil de arrancar del pecho.

Como cabía esperar, no podía faltar tampoco en esta densa antología un homenaje al Necronomicón. Asistimos al momento en que el original escrito por un poeta árabe de trágico fin, Abdul Al-Hazred, fue traducido al griego por un erudito bizantino, Theodorus Philetas, miembro de la corte del emperador Constantino VII, a su vez conocido escritor, compilador, antólogo, mecenas y gran coleccionista de libros y manuscritos, quien podría haber visto en esa hermética obra una potente arma para recuperar la grandeza del caduco imperio. Aunque, naturalmente, ese género de maligna sabiduría que todos ambicionan ‒como el poder‒ siempre tiene un precio, empezando por la enajenación con la que el pobre traductor ha de pagar su osadía. Es así como el peligroso texto acabará llegando a Gran Bretaña de la mano de Joseph Curwen, el nigromante antepasado del malogrado Charles Dexter Ward.

Pero también hay espacio, entre estas páginas, para personajes anónimos e historias infinitamente más cotidianas, terriblemente cotidianas. Tanto como la brutalidad del maltrato infantil, que suele quedar silenciada entre las cuatro paredes de la celda en la que se convierte el hogar familiar para un niño aislado. Un niño que quizá haya perdido ya su madre a manos de la violencia de género y que probablemente no encuentre más ayuda ni compañía que la de un libro. Un niño que habrá tenido que crecer demasiado deprisa y que habrá podido leer ya su previsible y prematuro fin en ese libro tan especial que se ha convertido en su único amigo.

Y es que la crueldad y el sadismo pueden esconderse en los lugares más imprevisibles. Incluso tras la máscara amable de un veterano maestro, en cuyas manos los padres, ingenuamente, confían la seguridad de sus impresionables hijos, de esas tiernas criaturas que, cuando sufren el desprecio y la indiferencia de sus compañeros de clase, solo necesitan un último empujón ‒quiza un diario que, tempestivamente, les recuerde sus miserias: una narración trágica con la que el monstruo podrá deleitarse después‒ para caer en la depresión y el suicidio, convirtiéndose en macabras ofrendas para un libro escrito con renglones torcidos.

Estos trece relatos, en definitiva, confirman que la palabra nos abre el portal a otros mundos, a todos los mundos posibles. Aunque algunos se acaben revelando terroríficos. Porque el hombre, orgulloso de su creación, ha sospechado desde antiguo que esa invención se le escapa de las manos: qué él, en el fondo, ha sido únicamente mensajero e instrumento necesario; que la creación es a su vez creadora porque encierra una fuerza sobrenatural que no le pertenece y que sólo algunos seres humanos alcanzan a intuir, aunque ello les cueste la cordura.

Calabazas en el Trastero 26: Libros malditos

Casa Contini, por Miguel Matesanz

Den eínai nekrós, por Javier S. Donate y Lisardo Suárez

Nana, por Enrique Anaya

Los escritos secretos, por Milos de Azaola

Las páginas perdidas, por Esther Domínguez Soto

Entonces, ocurrió, por Andrés Díaz Sánchez

Oscuridad, por Víctor Villanueva Garrido

Temporada de lluvias, por Abel Amutxategi

Versículos de sangre, por Juan Ángel Laguna Edroso

Las páginas perdidas, por Xuan Folguera

Memento mori, por Curro Esteves y Mercedes Manzano

Quod Superest Homini, por Salomé Guadalupe Ingelmo

La historia de mi vida, por L. G. Morgan

Salomé Guadalupe Ingelmo