La lengua española: una koiné global en línea.

Que la nuestra sea la segunda lengua materna con más hablante en el mundo; la tercera más usada en Internet y la segunda más empleada en Facebook y X eso ya lo sabíamos. Pero ¿cómo influyen estos factores en la consolidación del castellano como idioma global? Pues bien, más allá de la estandarización que imponen la Real Academia Española y su red de academias nacionales de Hispanoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, reunidas en la ASALE, el acceso a las diferentes hablas de nuestro idioma a lo largo y ancho del planeta hace que los localismos o las diferencias morfológicas y prosódicas ya no sean una barrera para la comunicación. Dicho claro y pronto: poco a poco, el hablante común, usuario de redes sociales, se ha visto expuesto a términos como fome, chévere, currar, quilombo, güey o chimba, y una vez superada la extrañeza inicial, ya hoy comprende coloquialismos o localismos, vengan estos de Chile, Venezuela, España, Argentina, México o Colombia. Asimismo, algunos términos se instalan entre nosotros en una especie de rehispanización, como pasa con la palabra guapa –la misma con la que los sevillanos expresan su fervor a su patrona durante la Semana Santa– que para los americanos denotaba temeridad o coraje, y hoy ya es sinónimo compartido de belleza, desplazando ciertamente a la buenamoza de otrora.

El acceso a los recursos en línea de la RAE y ASALE, como los diccionarios de la Lengua española (DLE), el Panhispánico de dudas (DPD) o el de Americanismos (DA) originalmente nos daba un conocimiento limitado de aquellos vocablos que desconocíamos, como hacen todas las obras de esta especie al brindar significados de lo que denotan. Pero, nos faltaba contexto; carecíamos de matices…

La unidad o dispersión de una lengua es siempre una cuestión política. Que el chino o el árabe se presenten como uno solo, a pesar de que un habitante de Pekín no entienda al de Cantón, ni el marroquí, al sirio; o, por otro lado, que el serbio, el croata, el montenegrino y el bosníaco se consideren idiomas distintos por variaciones mínimas -a veces artificiales-, pero con una inteligibilidad casi completa, tiene más que ver con decisiones del poder que con la lengua. Pero, en nuestro caso, lo español nos cohesiona y aglutina, nos da una identidad que se sobrepone a su pretendido uso como cuchillo en nuestra garganta.

Ya sea por influencia de las universidades que España fundó en las Américas; por la afluencia casi ininterrumpida de clérigos y monjas ibéricos, para los que evangelización y educación laica eran misión; del trabajo y prestigio de la RAE y las academias, o ya sea por el mismo hecho de que en el Nuevo Mundo no hubo colonias, sino extensiones del Imperio, la unidad real del idioma se mantuvo, a pesar de que muchos no se habían dado cuenta de ello. Quienes insistían en ver en los diversos dialectos del español motivos de rompimiento, han visto frustradas sus mezquindades, pues la nuestra es, de hecho y por derecho propio, una koiné –«lengua común que resulta de la unificación de ciertas variantes idiomáticas», según la RAE– que siempre estuvo allí, que primero se reveló como epifanía lingüística y que ahora se está reafirmando por el intercambio de expresiones de la mano de la Internet.

El cine, los radioteatros y las telenovelas, las producciones discográficas, los noticiarios internacionales, los festivales literarios o los premios Nobel que nos llenan de orgullo (Aleixandre, Mistral, Echegaray, Asturias, Jiménez, García Márquez, Benavente, Neruda, Cela y el recientemente desaparecido Vargas Llosa), amén de las migraciones humanas, abrieron el camino a la comprensión más allá de la rigidez de la Universidad. No obstante, siempre hubo vacíos, pues se trataba de dialectos mediatizados por la artificialidad del diálogo, la corrección del verso, el uso instrumental del idioma o la intención de belleza que busca el arte…

Pero, hoy, escuchamos en el ágora virtual la jerga de cualquier calle de Ciudad de Guatemala, Caacupé, Malabo, Holguín, Esmeraldas o Arequipa por medio de influenciadores, periodistas, conferencistas o simplemente gente entrevistada en cualquier esquina, lo que nos trae a la casa la jerga simplona, el dicho mordaz y la cháchara común y silvestre envueltos en su esplendor expresivo de la calle, con sus connotaciones y la entonación de regiones aisladas y poco conocidas. Eso va nutriendo de sonoridad, picardía y autenticidad este idioma tan nuestro, donde las audiencias globales se descubren en los significados compartidos, en la similitud de nuestras idiosincrasias, o en la revelación de que una palabra que creíamos muerta, al menos a nuestra vera, está vigente y en pleno uso en la casa de nuestro hermano.

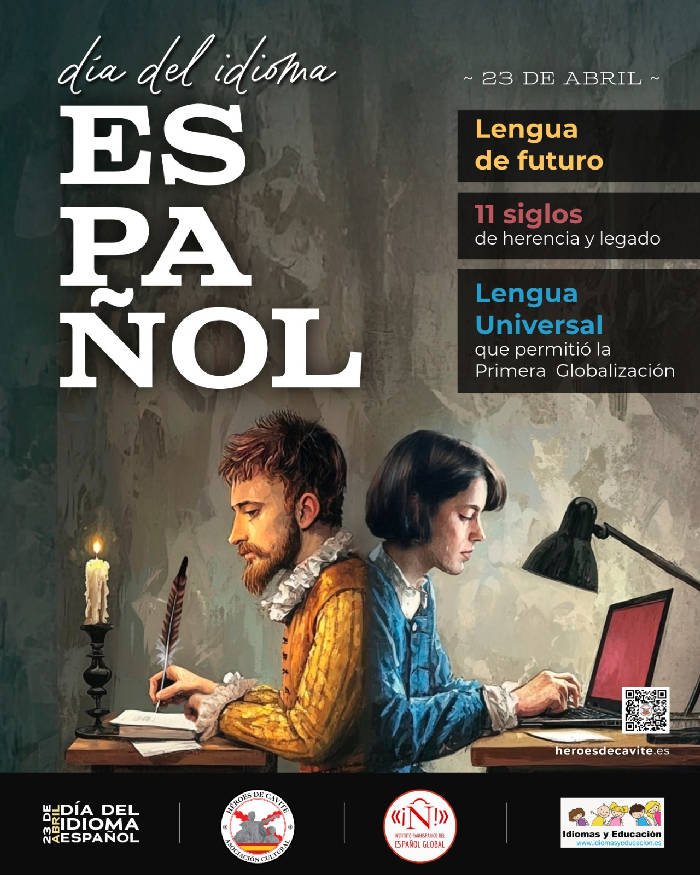

Esta convergencia de las hablas ha roto el aislamiento y en este reencuentro virtual de las Españas ya no nos causa extrañeza las curiosas modalidades de nuestra lengua, que ha viajado a lo largo del tiempo desde los cartularios de Valpuesta, las jarchas de Judá Levi y las Siete partidas de Alfonso X, hasta las reales cédulas de los Reyes Católicos, las crónicas de Indias, las gramáticas de Nebrija y Bello, las páginas del Quijote y de los Comentarios reales de los incas y –¿por qué no?– hasta el reggaetón, la champeta, la salsa y la balada romántica que entretienen a nuestros jóvenes.

Nuestra lengua es una y múltiple, poderosa por su expansión geográfica y su impronta histórica en los cinco continentes, con un presente vibrante y con un futuro certero en la tecnología, las ciencias, la economía y la educación. Por algo, nuestro idioma se hace espacio en los foros internacionales y en las plataformas de programación continua, porque sus casi 600 millones de hablantes representan el 7,5 % de la población mundial. Este prestigio antecede su presencia en las aulas de las escuelas de Brasil, el corazón de la Lusofonía, y en los del de la Anglosfera, es decir, Estados Unidos.

En el caso brasileño, el castellano es el idioma predilecto por los estudiantes universitarios para cubrir las exigencias de una lengua extranjera y, a pesar de que fue excluida como materia obligatoria de la enseñanza básica, sigue atrayendo a muchos como opción a la hora de estudiar.

El crecimiento espectacular del español en Estados Unidos –es el más estudiado en la secundaria como segunda lengua– ha suscitado la reacción de un chovinismo rancio que intenta limitarlo, con medidas como la persecución a la inmigración hispanohablante, la reapropiación toponímica –como lo del «golfo de América»–, la implantación del inglés como idioma oficial y la eliminación de páginas web oficiales en , todo ello a pesar de que en el actual territorio estadounidense la primera lengua europea que se implantó fue el verbo de raigambre ibérica.

Tal inquina no solo se da allende nuestras fronteras, sino incluso adentro, asumida a veces de manera inconsciente: así bien, su día internacional ha sido matizado disfrazándolo de ambigüedad con lo del Día del Libro, sin mencionar la lengua de Cervantes o Garcilaso; su difusión internacional ha sido delegada prácticamente a Madrid por parte de la mayoría de los otros gobiernos que reconocen a la nuestra como la lengua oficial, pero que no hacen nada para difundir este legado común, este tesoro de arte y cultura. Sin el concurso de los restantes diecinueve Estados en la diseminación del español, será difícil potenciar la capacidad de nuestro idioma para aumentar los porcentajes de quienes lo estudian fuera de nuestros límites y ganar peso en áreas como la ciencia, la tecnología y el emprendimiento.

La reincorporación de Filipinas al mundo hispánico es una tarea en la que deberían participar todos los países, ya no como una reconquista –dicha con la saña negrolegendaria–, sino como un acto de hermanamiento con esa nación que tiene mucho de nosotros todos.

En la misma Península Ibérica, la cooficialidad con otras lenguas regionales implica, en algunos casos, la anulación o la marginación del español en el sistema público de enseñanza Un idioma que, por su grandeza, suscita resquemores nacionalistas que lo desprecian, bien por la fragmentación geopolítica, bien por la ignorancia, pero que, de todas todas, saldrá airoso, porque con él se ha escrito y se sigue escribiendo la historia de la humanidad.

Para los lingüistas, un idioma muere cuando no lo hablan los niños. En el caso del castellano americano, este se vuelve entrañable desde el mismo momento en que la primera palabra que dijimos, mamá, se convierte es el primer sustantivo que leímos –«mi mamá me mima»– tal como lo presentaba el querido libro Coquito, del peruano Everardo Zapata –en el 70.° aniversario de su primera edición– oración con las que se nos abrieron a muchos hispanoamericanos las puertas del prodigio cervantino, de la profundidad filosófica de Borges, del imaginario caribeño de Carpentier, de las cartas de sor Juana de la Cruz… Es un habla juguetona, que reluce en Mafalda, en Mortadelo y Filemón o en Condorito, que es nuestra y de todos, universal y aldeana, dúctil e incluyente, tolerante con el otro que apenas la balbucea, ingeniosa, vibrante, meliflua, antigua y moderna.

Una lengua que es un olivar plantado en el Atlántico y el Pacífico; una lengua que se prueba a sí misma al superar sus fronteras físicas y tecnológicas; una lengua que celebramos hoy, 23 de abril.

Feliz Día del Idioma Español.