Hablaba hace unos días con un colega del «mundillo» sobre la relación que tenemos los que desarrollamos un trabajo intelectual con el cuerpo. Con el propio, naturalmente, pero también con el cuerpo como concepto o como distintivo de un modo de vivir que, se supone, está en el polo opuesto de nuestros desvelos. Aunque la máxima Mens sana in corpore sano, que combina lo mejor de ambos mundos, tiene ya sus años, seguimos situando esta innoble carcasa que envuelve nuestro alma en un lugar indigno: que no se vea, que no se note, que pase desapercibido, que sea discreto, que no destaque. El cuerpo es, cuando menos, un mal necesario: en un mundo como el actual, que se rige por un exhibicionismo descarado y, para muchos de nosotros, incomprensible, sigue ocupando un lugar cuestionable –no de altar, desde luego– y casi nunca se encuentra entre nuestras metas. Nos conformamos con mantenerlo a raya para que no nos dé más problemas que los imprescindibles, lo cuidamos lo justo para que siga tirando y somos casi todos, en mayor o menor medida, abanderados de causas que se niegan a darle importancia, a insertarlo en un canon. A veces, incluso, nos negamos a nosotros mismos su uso y disfrute.

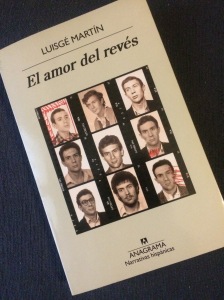

Claro que uno se da cuenta de estas cosas cuando por alguna razón se ve obligado a centrarse en él. Suele ser cuando la salud flaquea. También, en el caso de los intelectuales impenitentes, cuando lee algo al respecto. Termino la lectura de El amor del revés, de Luisgé Martín, y ahondo en aquella conversación entre colegas fondones, blanditos, de lorza incipiente a base de practicar el sillooning y el levantamiento de libro o el golpe de teclado. Y medito como medita uno todas esas veces que llega a un tema por un circuito que no es el habitual. Decenas de reseñas han dado sobrada cuenta de lo bueno que es el libro de Luisgé: su valentía, su nitidez, su desgarro, su sinceridad. Un libro de memorias que exhibe la propia vida hasta el día de hoy –difícil contar la vida cuando uno sigue vivo y coleando– con todo el talento que le reconocemos a su autor. Poco puedo añadir que no se haya dicho ya, así que me centraré en lo más personal y subjetivo: el fresco impresionante de esa España gris con ínfulas libertarias de finales de los setenta y de los ochenta –quien lo vivió lo sabe– y lo maravillosamente escrito que está. Parece mentira que lo primero que le salga decir a un lector sobre un libro, sin analizar nada más, es que está maravillosamente escrito. Pero lo está: puedo asegurarlo y todo lo que hayan oído al respecto me atrevo a decir que se ha quedado corto. Y luego ese enfoque de lo físico en el proceso de atracción, de cortejo, de acercamiento a la presa. Esas cosas de las que si se habla en un entorno heterosexual no siempre suenan bien y nos llevan a otros lados, llenos de peligros y tinieblas, más oscuros y procaces que los cuartos oscuros de las discotecas de ambiente que aparecen en el libro. Y en el centro de todo, el cuerpo: el cuerpo que se define en los anuncios por palabras, mintiendo, adornando, potenciando, convertido cada uno de aquellos muchachos buscadores de aventuras en un publicista de pro. Añadiendo luego, como si fuera de mal tono no hacerlo, que entre sus aficiones están el cine y la lectura, y que lo que buscan es una amistad o una relación estable. A pesar de todas estas afirmaciones de normalidad y de equilibrio el interés por el cuerpo se abre camino por sus propios fueros: el cuerpo que gusta, el cuerpo que se busca, el cuerpo que se necesita y se desea, que nada tiene que ver con el cuerpo perfecto canónico o estándar. Sólo con el cuerpo que da el goce. El goce de verlo. El goce de tocarlo. El goce de gozarlo como sólo se goza un cuerpo.

Pensé en todo eso, paradójicamente, en una situación que se encuentra en las antípodas de estos amores cabeza abajo, o de cualesquiera otros amores. Lo pensé haciendo la maleta para el hospital. Pensé en todos los testimonios que he escuchado o leído de mujeres, sobre todo mujeres, que han empezado a disfrutar de su cuerpo cuando estaba empezando a desmoronarse, lleno de cicatrices, coleccionando, en algunos casos, mutilaciones más o menos graves, más o menos visibles. Como si cada cuchillada fuera un aviso que nos recuerda no que estamos un poco peor que antes, sino lo que todavía queda intacto. Nos recuerda que todavía podemos gozarnos, pueden gozarnos otros, o podemos gozarlos nosotros a ellos. La historia de la literatura está llena de escritores y personajes que hacen gala de vicios y manías sin cuento en relación con los cuerpos, propios y ajenos. Y sin embargo aquí estamos los intelectuales, negando la existencia de esa carcasa necesaria para experimentar, incluso, el placer de la lectura. Me topo, al meter en la maleta el ajuar básico de hospital, práctico e indispensable, el último bikini que me compré el pasado verano, y que sólo pude usar un par de veces. Un bikini blanco parecido al de Ursula Andress en 007 contra el Dr. No. Pienso entonces que me faltó sol, me faltó mar, me faltó playa… siempre nos falta algo. Siempre estamos muy blancos, un poco gorditos, muy viejos ya…; siempre tenemos excusa para no coger el último bañador que hemos comprado y ponérnoslo para leer un libro con el mar enfrente, con el césped a nuestro alrededor, en un balcón de Madrid donde apenas cabemos doblados, como hacen los jóvenes que no son intelectuales y a los que no les importa exhibirse. Aunque sólo sea para sentir la caricia tan lícita como placentera del sol y del aire. Y entonces pensé que en cuanto yo vuelva a casa me probaré otra vez el bikini (cosa que no he repetido desde que lo hice en el probador de la tienda) y en cuanto vuelva el sol a este mundo invernal me lo pondré enseguida. Aunque se vea la cicatriz.

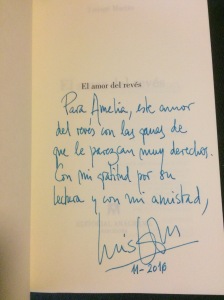

Gracias, Luisgé, por esta lección de vida y literatura. Porque… ¿qué es la literatura si no hay vida? ¿Qué es el verbo si no se hace carne?

Amelia Pérez de Villar