El marqués de Condorcet, quien fuera llamado por Voltaire «el filósofo universal», fue siempre un hombre dulce, amable, sensato y razonable. Su gran amiga madame de Lepinasse había escrito sobre él: «Esta alma sosegada y moderada en el curso ordinario de la vida se convierte en ardiente y fogosa cuando aboga por los oprimidos, o cuando defiende lo que aún le es más querido: la libertad de los hombres…». Estas y otras prendas no le evitaron tener que abandonar su mansión parisina en una noche terrible de 1794, perseguido por el Terror Jacobino, solo, a pie y sin más equipaje que un hatillo de libros de los que no sabía separarse. Tras pasar la noche al raso en los campos que rodeaban París, el hambre, el relente y el agotamiento lo vencieron, y decidió arriesgarse a entrar en una posada para almorzar y descansar un rato junto al fuego. Sentado en el comedor, sus rasgos nobles y sus buenos modales llamaron la atención de la esposa del posadero. Mucho más joven que su marido, a la muchacha le hervía la sangre al mismo ritmo con que le bailoteaba un escote generoso que volcó en la mesa del filósofo. El dueño de la fonda era viejo, pero no lo bastante como para que no le picaran los cuernos, de modo que mandó a su esposa a la cocina y atendió él mismo a tan distinguido huésped.

—¿Qué deseáis tomar, ciudadano?

Condorcet sabía que no era prudente pedir ningún manjar refinado. El pueblo llano y sus dirigentes jacobinos hacían gala de almorzar unas desagradables y populacheras sopas de vino; pero a nuestro filósofo le asqueaba el plato, así que optó por algo rústico, pero menos gachoso:

—Una jarra de vino caliente y una tortilla.

—¿De cuántos huevos?

Nuestro filósofo había disfrutado de innumerables cenas galantes, entendía de mariscos, de añadas de champán…; pero jamás en su vida había entrado en una cocina, ni tenía la más remota idea de los huevos que necesitaba una tortilla, de modo que la pregunta le cayó como una bomba:

—¿Doce…?

Esta respuesta titubeante, ese no reparar en huevos, confirmó las sospechas del posadero de que se hallaba ante algún aristócrata que huía de la guillotina. Imediatamente ordenó a los gañanes de la fonda que encerraran al señoritingo en un cuarto y envió a buscar a los gendarmes jacobinos. Pocos días después, Condorcet se envenenaba en su celda para evitar que su cabeza rodara en el cadalso en medio del jolgorio de unas mujerucas resentidas, ignorantes e indiferentes a que aquel hombre guapo hubiera dedicado buena parte de su vida a defender la condición y los derechos femeninos.

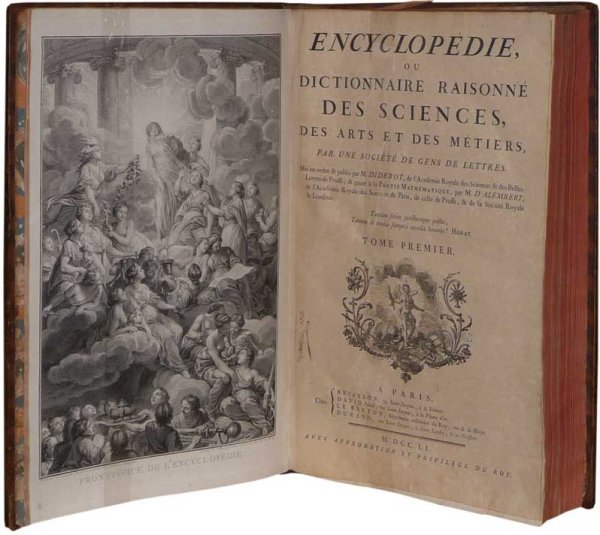

La Historia de la libertad abunda en mártires como Condorcet. Por fortuna, sus libros y sus ideas se salvaron, como lo hicieron las de Voltaire, D’Holbach, Monstesquieu y las de tantos y tantos más. El pensamiento de esos ilustrados, muchos de ellos mártires de un jacobinismo contra el que Europa no termina de vacunarse, constituye el humus sobre el que creció el mundo libre que disfrutamos en la Civilización: la idea de que todas las personas son respetables; pero todas las creencias criticables; la igualdad esencial de la dignidad humana, al margen del sexo, la raza y la condición; la libertad de prensa; la libertad religiosa, y otras cuantas más entre las que me permito destacar una que tiene mucho que ver con los placeres y los días: la certeza moral de que disfrutar de la prosperidad no es algo vergonzoso, sino todo lo contrario. Todas estas nociones que fundamentan nuestra vida y nuestro mundo son las que amenazan esos terroristas que han atentado en París y que nos amenazan a todos. Nos han declarado la guerra unos sarracenos de mente sucia, lectores obsesivos de un único libro, idiotas morales que nos odian porque leemos lo que nos sale de las pelotas, convivimos con mujeres libres y nos comemos las tortillas sin reparar en huevos, al resguardo de un bienestar obtenido por la fuerza del talento y la industriosidad. Van a perder la guerra, claro, porque son unos follacabras cuyo valor les alcanza para lapidar a sus propias hijas; pero que se orinan encima cuando se enfrentan a nuestros ejércitos. Nos van a hacer sufrir, porque nos cuesta blindarnos frente a su odio. Pero ningún atentado podrá borrar jamás la memoria ilustrada francesa y europea, ni el verdadero espíritu de nuestra Civilización: nuestros libros, en cuyas letras arde una libertad que es frágil, pero también irrevocable.

Francisco Giménez Gracia

Artículo publicado en el diario La Opinión de Murcia el día 28 de noviembre de 2015

Aquí no se puede hacer como en Facebook, de darle a la manita para indicar que te gusta; pero es que poco hay que añadir a lo dicho, salvo que así sea.

Muchos besos.

Gracias, Elena. Besos murcianos

Amén, señor Gímenez. Son múltiples las amenazas hacia la Libertad y me permito ponerlo con mayúsculas como usted lo hace en su defensa de la misma vida y el pensamiento.

Aplauso a sus palabras. Un abrazo.

Gracias mil, Amelia. Besos