Si tuviese en mis manos el encargo de editar una antología de volúmenes sobre la Historia de la Humanidad, empezaría tal empresa, muy a mi pesar, con una palabra inamovible, “lamentablemente”. Y es que desde que nos consideramos civilizados hasta incluso mucho antes si quiera de tener conciencia para considerarnos, hemos sufrido los avatares de una vida entregada a los instintos. Por mucho que nos hablen de justicia, moral, equilibrio, tarde o temprano nuestra balanza se desequilibra a favor de esa mitad animal que conservamos intacta, un lugar interior donde se desatan las tormentas de lo que llamamos “yo pensante” y mostramos nuestra verdadera esencia.

Grandes batallas se han librado por un desacuerdo entre mandatarios, ha habido traiciones, incestos, adulterios a toda escala, tanto reyes como plebeyos han estafado, mentido o desatado su furia contra el prójimo, y es que la volubilidad humana no entiende de clases ni consejos.

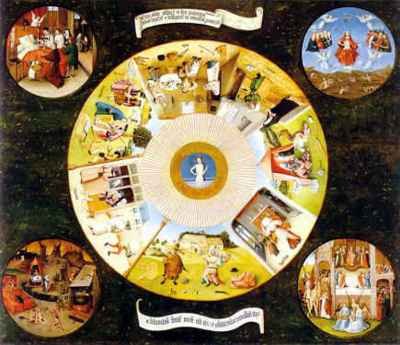

Digamos que una de las funciones de las religiones, además de enriquecer a sus organizadores y atemorizar y manipular a sus fieles con amenazas invisibles, es la de aleccionar, moderar u orientar al individuo a través del atribulado camino de la vida flanqueado por tentaciones. Las sagradas escrituras iluminan nuestro camino para fortificar nuestra conciencia, el cumplimiento de sus normas y la obediencia férrea a sus mandamientos nos garantizaría una vida plena y justa llena de felicidad y equilibrio. ¿Pero qué ocurre?, somos incapaces de obedecer plenamente, cuestionamos la verdad y la importancia de aquello que no vemos, y nos fatiga sobremanera renunciar a los placeres del ego y de la carne. Por todo ello, y para tratar de concienciar a una sociedad entregada a la concupiscencia y al desenfreno, la Iglesia Católica o lo que es lo mismo, su sexagésimo cuarto Papa San Gregorio Magno (540-604 d.c) enumeró los vicios de la sociedad de entonces en una letanía de pecados que por considerarse la puerta hacia otros senderos oscuros tuvieron la denominación de capitales. Tales pecados fueron: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Gregorio I prescindió de un octavo pecado capital que formulaban: San Cipriano de Cartago, Evagrio Póntico o Alcuino de York, la vanagloria, y lo excluyó de su lista de pecados definitivos por creerlo ya incluido en la soberbia.  Es decir, que sus siete estamentos de la condición humana, trataban de sintetizar esa esencia malvada para denunciarla, y en su lucha por erradicar esas inclinaciones infaustas nacieron las virtudes capitales, que no eran otra cosa que sus antónimos. Castidad, solidaridad, templanza, actitudes difíciles de mantener cuando se vive rodeado de seres y situaciones grotescas. ¿Quién no ha sentido envidia alguna vez en su vida? ¿O quién no ha claudicado por la razón que fuese?. Nadie está fuera del alcance de estos cánceres del alma, los fundadores de dogmas lo saben, por eso nos enuncian los errores en forma de pecados y nos dan las armas para combatirlos, las virtudes. Hasta llegaron a asociar un castigo concreto para cada pecado, por ejemplo, quien cometiese lujuria, sería asfixiado en fuego y azufre, y quien fuese avaro sería introducido en aceite hirviendo. Como es natural, estas formas de torturas tan pintorescas no causaron la mella que se pretendía en la sociedad de aquel momento, así que fue publicada también una lista de demonios asociados cada uno a un pecado concreto, así, el demonio asignado a la lujuria fue Asmodeo, la ira recayó sobre Amon y la envidia ni más ni menos que en Leviatán. Es obvio que la sociedad desoyó las amenazas que contenía este decálogo de moralidad, y prosiguió su declive humano hasta nuestros días, ¿qué duda cabe de que esos mismos siete pecados son los que gobiernan por completo a la sociedad moderna? No hemos conseguido cambiar nuestras costumbres a grandes rasgos, por tanto los esfuerzos por reeducar nuestra conducta han sido vanos, el ser humano sigue cometiendo los mismos pecados en su mayoría y las mismas virtudes en minoría. Admitir estos hechos nos convierte en cobardes, conformistas y esclavos de una condición que no elegimos. Yo postulo la idea de la existencia de un octavo pecado capital y no es la soberbia como se ha repetido a lo largo de los siglos, sino la ignorancia. El desconocimiento de los demás, de lo demás y hasta de nosotros mismos, ya sea pretendido o natural, es la peor de las enfermedades, una pandemia que desata todos los pecados que se puedan concebir en una espiral irrefrenable. Vivimos en el siglo XXI donde si existe algún excedente es la información, ilustrarse es abrir los ojos a la verdad, ignorar es cerrar los ojos del progreso, de la rectificación y el pensamiento. No podemos tolerar ese desencanto que es el peldaño hacia la pereza, hay que salvaguardar la ilusión y la esperanza del individuo, la sabiduría puede hacer florecer cambios en nuestra conducta, una sabiduría interior que restañe las cicatrices sangrantes de una deriva de espíritu.

Es decir, que sus siete estamentos de la condición humana, trataban de sintetizar esa esencia malvada para denunciarla, y en su lucha por erradicar esas inclinaciones infaustas nacieron las virtudes capitales, que no eran otra cosa que sus antónimos. Castidad, solidaridad, templanza, actitudes difíciles de mantener cuando se vive rodeado de seres y situaciones grotescas. ¿Quién no ha sentido envidia alguna vez en su vida? ¿O quién no ha claudicado por la razón que fuese?. Nadie está fuera del alcance de estos cánceres del alma, los fundadores de dogmas lo saben, por eso nos enuncian los errores en forma de pecados y nos dan las armas para combatirlos, las virtudes. Hasta llegaron a asociar un castigo concreto para cada pecado, por ejemplo, quien cometiese lujuria, sería asfixiado en fuego y azufre, y quien fuese avaro sería introducido en aceite hirviendo. Como es natural, estas formas de torturas tan pintorescas no causaron la mella que se pretendía en la sociedad de aquel momento, así que fue publicada también una lista de demonios asociados cada uno a un pecado concreto, así, el demonio asignado a la lujuria fue Asmodeo, la ira recayó sobre Amon y la envidia ni más ni menos que en Leviatán. Es obvio que la sociedad desoyó las amenazas que contenía este decálogo de moralidad, y prosiguió su declive humano hasta nuestros días, ¿qué duda cabe de que esos mismos siete pecados son los que gobiernan por completo a la sociedad moderna? No hemos conseguido cambiar nuestras costumbres a grandes rasgos, por tanto los esfuerzos por reeducar nuestra conducta han sido vanos, el ser humano sigue cometiendo los mismos pecados en su mayoría y las mismas virtudes en minoría. Admitir estos hechos nos convierte en cobardes, conformistas y esclavos de una condición que no elegimos. Yo postulo la idea de la existencia de un octavo pecado capital y no es la soberbia como se ha repetido a lo largo de los siglos, sino la ignorancia. El desconocimiento de los demás, de lo demás y hasta de nosotros mismos, ya sea pretendido o natural, es la peor de las enfermedades, una pandemia que desata todos los pecados que se puedan concebir en una espiral irrefrenable. Vivimos en el siglo XXI donde si existe algún excedente es la información, ilustrarse es abrir los ojos a la verdad, ignorar es cerrar los ojos del progreso, de la rectificación y el pensamiento. No podemos tolerar ese desencanto que es el peldaño hacia la pereza, hay que salvaguardar la ilusión y la esperanza del individuo, la sabiduría puede hacer florecer cambios en nuestra conducta, una sabiduría interior que restañe las cicatrices sangrantes de una deriva de espíritu.

Para salvar al ser humano hay que creer en él, no hay que tratar de atemorizarlo ni manipularlo con normas espirituales o leyes políticas, sino tratar de incentivarlo a su superación y ofrecerle un abanico de soluciones posibles a sus agonías. Aquellos organizadores que se creen capaces de forjar dogmas, imperios y leyes, que no apliquen su mezquindad a sus proyectos, que descarten la miserabilidad humana en las cláusulas de sus contratos y no traten de violar y estafar a la poca inocencia que queda sobre el mundo. Si no cunde el ejemplo de tolerancia, si a nadie se le ocurre ser solidario, hagamos que tales virtudes sean rentables, que interese la bondad a todas luces, será una forma de engañar al instinto y una treta para ganar tiempo hasta el nuevo despertar. ¿ De qué manera podemos provocar un despertar en la conciencia?, pues yo, que soy ateo, sólo creo dos maneras posibles de culminar esa epopeya, primero dando ejemplo, segundo, a través del Arte. Creo que sobre los artistas recae muchas más responsabilidad que en los políticos, ellos no prometen paraísos forjados con humo que se desvanecen a las primeras de cambio, ellos no manipulan ni administran los recursos económicos de una nación, por tanto están exonerados de una corrupción concupiscente, ellos no imponen ni castigan, no amenazan ni juzgan, sólo ofrecen un paisaje a aquel que quiere ver o una música a aquel que quiere escuchar, debería ser obligación del artista que ese paisaje y esa música estén llenos de la sustancia regeneradora que su demanda suplica. Es preciso que todo aquel que pueda hacerlo entierre su semilla, es capital una unión de esfuerzos en pos de un mundo equilibrado. La naturaleza de los pecados que cometemos son excesos en su mayoría, un desorden de fuegos circunscritos en el territorio de un alma atormentada. Ofrezcamos una posibilidad de redención, de absolución a través de las virtudes, sólo el perdón puede frenar el odio, sólo la humildad con sus lágrimas puede anegar a la arrogancia.

Para salvar al ser humano hay que creer en él, no hay que tratar de atemorizarlo ni manipularlo con normas espirituales o leyes políticas, sino tratar de incentivarlo a su superación y ofrecerle un abanico de soluciones posibles a sus agonías. Aquellos organizadores que se creen capaces de forjar dogmas, imperios y leyes, que no apliquen su mezquindad a sus proyectos, que descarten la miserabilidad humana en las cláusulas de sus contratos y no traten de violar y estafar a la poca inocencia que queda sobre el mundo. Si no cunde el ejemplo de tolerancia, si a nadie se le ocurre ser solidario, hagamos que tales virtudes sean rentables, que interese la bondad a todas luces, será una forma de engañar al instinto y una treta para ganar tiempo hasta el nuevo despertar. ¿ De qué manera podemos provocar un despertar en la conciencia?, pues yo, que soy ateo, sólo creo dos maneras posibles de culminar esa epopeya, primero dando ejemplo, segundo, a través del Arte. Creo que sobre los artistas recae muchas más responsabilidad que en los políticos, ellos no prometen paraísos forjados con humo que se desvanecen a las primeras de cambio, ellos no manipulan ni administran los recursos económicos de una nación, por tanto están exonerados de una corrupción concupiscente, ellos no imponen ni castigan, no amenazan ni juzgan, sólo ofrecen un paisaje a aquel que quiere ver o una música a aquel que quiere escuchar, debería ser obligación del artista que ese paisaje y esa música estén llenos de la sustancia regeneradora que su demanda suplica. Es preciso que todo aquel que pueda hacerlo entierre su semilla, es capital una unión de esfuerzos en pos de un mundo equilibrado. La naturaleza de los pecados que cometemos son excesos en su mayoría, un desorden de fuegos circunscritos en el territorio de un alma atormentada. Ofrezcamos una posibilidad de redención, de absolución a través de las virtudes, sólo el perdón puede frenar el odio, sólo la humildad con sus lágrimas puede anegar a la arrogancia.

No se trata de creer en un dios o en otro, es apostar por el ser humano, es creer en la esperanza, debemos estudiar nuestros errores para aprender de ellos y no vacilar en nuestro empeño. Hay que ser voluntarioso, pongamos a prueba nuestras fuerzas, ¿qué es más fuerte nuestra debilidad o nuestro coraje?.

Imitad al héroe que admiráis, sacad toda la pureza que lleváis dentro, así dejaréis de soñar para vivir lo que fue sueño. Para mí ha llegado el momento del Hombre, ha llegado la hora de los artistas.

José Antonio Olmedo López-Amor

Muchas gracias, José Antonio, por este tirón de orejas. Muy lúcido tu artículo, del que yo detacaría dos pensamientos y, por supuesto, la conclusión:

«El desconocimiento de los demás, de lo demás y hasta de nosotros mismos, ya sea pretendido o natural, es la peor de las enfermedades.»

«No podemos tolerar ese desencanto que es el peldaño hacia la pereza.»

Y por último:

«No se trata de creer en un dios o en otro, es apostar por el ser humano.»

Un abrazo.